Sull’aprire finestre, scavare fosse e costruire mobili:

Sull’aprire finestre, scavare fosse e costruire mobili:

Richard Yates e Franz Kafka

Scrivere (e vivere) non è soltanto un fatto di finestre. Per carità, le finestre sono importanti: da dove entra la luce altrimenti? In questo senso, basterebbe leggersi “Costruttori”, un racconto di Richard Yates (l’autore, tra l’altro, di “Revolutionary Road”) per averne una prova.

Bene, in questo racconto – contenuto in “Undici solitudini”, Minimum Fax – scrivere (ma anche vivere, perché, fino a prova contraria, non esistendo ancora una letteratura scritta da persone trapassate, condizione necessaria per scrivere è quella di essere vivi) è equiparato al costruire una casa.

«Una casa, cioè, bisogna che abbia il tetto. Ma ci troveremmo nei pasticci se cominciassimo a costruirla dal tetto, no? Prima del tetto si devono costruire le mura, no? E prima delle mura si devono gettare le fondamenta, no? E così via. Prima delle fondamenta si deve scavare una bella fossa, vero? Ho ragione?».

Sì, il personaggio che qui parla – un tassista con velleità da scrittore che si rivolge a uno scrittore vero che lo aiuti a sviluppare, in brevi racconti, i suoi spunti – sembrerebbe avere ragione: scrivere è assimilabile al costruire una casa, e per costruire una casa – un racconto, la propria vita – è necessario procedere per gradi e iniziare dalle fondamenta. Anzi, dalla fossa. Dallo scavare una fossa.

Eppure c’è anche chi dispone già di una casa e procede nella maniera opposta, smantellando tutto.

«Come uno che ha una casa non sicura e vuole costruirsene accanto una sicura, se possibile con il materiale della vecchia. Però è un brutto affare se, mentre sta costruendo, la sua forza viene meno e ora invece di una casa non sicura ma completa ne ha una semidistrutta e una fatta a metà, quindi nulla. Quel che segue è follia, una specie di danza cosacca fra le due case, durante la quale il cosacco con i tacchi dei suoi stivali raschia e svelle la terra finché sotto di lui si forma la sua fossa».

Questa «traccia fosforescente di un racconto» (come la chiama Roberto Calasso nel suo libro,”K.”) è di Franz Kafka. E insomma, da questa breve riflessione possiamo dedurre che scrivere (vivere) ha essenzialmente a che fare con lo scavare fosse.

Non dobbiamo però credere che tra il racconto di Richard Yates e quello di Franz Kafka ci siano molte differenze: Yates aveva certamente letto Kafka e “Costruttori” ne è la prova.

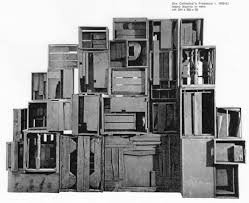

Al’inizio del racconto, lo scrittore vero – che è poi colui il quale parla in prima persona – si reca a casa del tassista e ne descrive l’appartamento. Entrando nel soggiorno, nota che le pareti sono nude e che l’ambiente è occupato da «un unico mobile, assai singolare. Non saprei come definirlo, forse una credenza, ma qualunque cosa fosse, sembrava un affare che non finiva più, in certe parti più alto, in altre più basso, fatto almeno di tre diverse tonalità di legno lucido e scuro. In uno scomparto c’era la televisione, in un altro il radiogrammofono, un altro ancora era suddiviso in mensole che sostenevano vasi di piante e statuine; e infine, in un angolo, luccicante di pomi cromati e di misteriosi pannelli scorrevoli, c’era il bar».

Questo mobile assai singolare sembra essere disegnato e fabbricato nello stesso mobilificio (siamo, d’altronde, nello stesso paese) che costruì la scrivania descritta da Kafka in “America”, (una scrivania americana, come Kafka è attento a specificare) e che rappresenta per il giovane Karl Rossmann – cacciato di casa dai genitori e mandato, in America, a vivere presso lo zio – un vero e proprio divertimento. Questa scrivania domina la stanza in cui Karl dorme. «C’era per esempio un’alzata con cento spartizioni di tutte le misure e persino il Presidente degli Stati Uniti vi avrebbe trovato il posto adatto per ognuna delle sue pratiche; inoltre, su un fianco della scrivania, c’era un regolatore e girando una manovella si ottenevano i più vari cambiamenti di queste spartizioni, secondo i bisogni e i desideri di ognuno. Sottili pareti divisorie scendevano lentamente e formavano i piani di nuovi scompartimenti che si alzavano o abbassavano a volontà; anche un solo giro di manovella dava all’alzata un aspetto completamente nuovo e secondo la velocità con cui si moveva il regolatore, questi cambiamenti avvenivano lentamente oppure con una rapidità fantastica» (è evidente qui come Kafka avesse presente il lavoro delle Officine artistiche praghesi).

La luce, quindi, non arriva dalle finestre, ma può irradiarsi direttamente dai mobili, dalle scrivanie: oggetti, appunto, ‘mobili’, e come tali, luoghi nei quali non soltanto sono contenute cose per essere conservate, ma anche luoghi che possono cambiare di posto e dove possono compiersi molteplici trasformazioni.

O identificazioni. Come nello strano caso che racconta Enrique Vila-Matas in “Bartebly e compagnia”, (Feltrinelli): quello di Clément Cadou, il quale, ritenendosi fallito come scrittore in seguito al suo mutismo durante una visita di Witold Gombrowicz in cui aveva finito con il sentirsi «letteralmente un mobile della sala in cui cenarono», divenne pittore. «Tutti i suoi quadri» scrive Vila-Matas «avevano come protagonista assoluto un mobile e tutti portavano lo stesso enigmatico e ripetitivo titolo: “Autoritratto”».

«È che mi sento un mobile» si giustificava Cadou «e i mobili, che io sappia, non scrivono».

Gianluca Minotti